ジャンク屋さんで購入したファミコン、お値段は 500 円。動作未チェックということですが、見た目が綺麗だったのでつい手を出してしまいました。

ファミコンミニではなく、普通のファミコン。しかも前期型と呼ばれるモデルです。ちなみに、正面のラベルの左端に「FF」というマークが付いていれば後期型と呼ばれるモデルです。

ジャンク屋さんではなぜかその「FF」マークの上に値札を貼られていることが多いのですが、見分けるにはカセットを挿す部分のフタを開けてみて、青い差込口がむき出しなら前期型、金属で覆われていたら後期型です。

状態は非常に良く、あまり使用された形跡がありませんが、正面のジョイスティック端子のフタは欠品していました。

背面は AC アダプター端子と RF スイッチ端子、TV と GAME の切り替えスイッチ、CH1 と CH2 の切り替えスイッチがあります。

AC アダプターは DC10V、850mA のセンターマイナスです。RF スイッチ端子は見た目はコンポジット出力に似ていますが、そのままテレビに接続してはいけません。

というのも、当時のテレビにはコンポジット端子がありませんから、RF スイッチ端子から RF スイッチという回路を通してテレビのアンテナ端子に接続していました。

作ってみる

ジャンク屋さんでは AC アダプターが見つからず、RF スイッチは本体よりもお値段が高かったので買いませんでした。

AC アダプターを作ってみる

AC アダプターは DC10V のセンターマイナスということでちょっと珍しいですし、手元にもピッタリなものはありませんでしたが、ギターのエフェクターなどで使われている 9V のセンターマイナスが使用できました。

それでも良かったのですが、DC10V のセンタープラスのゴミがダンボールの中に転がっていたので、せっかくですからこれを改造して作ってみます。

ロジクールの何かに使われていた AC アダプターですが、プラグ側が切断されているゴミです。

本来ならば内径 2.1mm、外径 5.5mm の DC プラグの部品を装着してやるのが美しいのですが、手元になかったので荒技です。

内径 2.1mm、外径 5.5mm は割と一般的なサイズなので別の壊れた AC アダプターから先っちょを拝借します。

適当にぶった切って、センタープラスをセンターマイナスに入れ替えてハンダ付けします。

終わったら熱収縮チューブで絶縁して完成ですが、念のためテストしてみます。

テスターの赤を DC プラグのセンターに、黒を外側につなぐときちんと -10V になりました。

RF スイッチを作ってみる

問題は RF スイッチです。

インターネットを活用して RF スイッチの回路を調べてみましたが、きちんとしたものをゼロから作るのは大変そうです。

そんなとき、ふと目に留まったのがコンポジットケーブルとアンテナプラグを直結するという方法ですが、この方法には問題があるようです。

ファミコンの RF 出力には直流が含まれているとのことなので、テスターで調べてみましたところ確かに直流で 4.92V の電圧がかかっていました。

これをそのままテレビのアンテナ端子などに直結してしまうのは機器が壊れてしまったりなどの恐れがありそうですから、直流を切ってやる対策を施した RF スイッチを作ってみます。

とは言え、簡単に済ますならコンポジットケーブルの片方を切断して直流カットのコンデンサーを挟んでアンテナプラグに接続するだけなのですが…。

用意するもの

直流カット用のコンデンサを取り付けるだけなので大した作業ではありませんが、どうせなので少し変わったアイテムを作ってみようと思います。

用意するものはアンテナプラグです。

これの品質は映像にも影響があると思いますが、ジャンクのファミコンなのであまりお金をかけずダイソー製でがんばります。

それから RCA ジャックです。

品質にこだわらないとか言いつつ、たまたま手元にあった金メッキのものを使用してみます。

でも、1 個 200 円ぐらいするのでこんなところに使う必要はないと思います。

あとは 1000pF のコンデンサーです。

直流カットが目的なので正確に 1000pF でなくても構わないとは思いますが、純正の RF スイッチでは 1000pF が使われているらしいのでそれに従います。

このセラミックコンデンサーは 100 円で買ったジャンク品のシガーソケットの基板から引っぺがしたものです。

RF スイッチの作り方

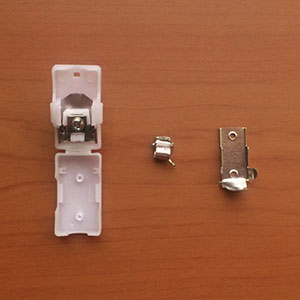

まず、アンテナプラグを開けるのですが、このダイソーのアンテナプラグはどういうわけか驚くほどに固いので注意してください。

コンデンサーを設置する場所を確保するために金属部分をペンチで切り取ります。

ペンチでつまんで左右にぐいぐい動かせば金属疲労でベキッと綺麗に切り取れました。

コンデンサーをアンテナプラグの中央に接続します。

ユニバーサル基板を使ってみましたが、絶縁と固定さえできればどんな形でも構いません。

続いて、アンテナプラグの下側の金具 (GND) に配線をはんだ付けします。

あとはコンデンサーから伸びている配線 (赤線) と GND (黒線) をそれぞれ RCA ジャックに接続します。

RCA ジャックはアンテナプラグの丸い穴にピッタリなサイズなので、しっかりと固定しておきます。

基板をおさめて、ふたを閉じます。

RCA ジャックのサイズによってはアンテナプラグ内の金属と接触してしまう恐れがありますので、そういう場合は必ず絶縁処理をしておきましょう。

これで簡易 RF スイッチの完成です。

手作り RF スイッチは RCA ジャックにコンポジットケーブルをつなぐことができるので、高品質なコンポジットケーブルを使って画質の変化を楽しむことができるかもしれません。

念のため直流が漏れていないか確認してみます。

テスターの数値は 0 ~ 300 mV あたりをウロウロしていますので若干何かが漏れているような気もしますが、5V をテレビのアンテナ端子に直結するよりはだいぶマシでしょう。

遊んでみる

私のレグザは地デジ化の過渡期に購入したものだったのでラッキーなことにアナログ放送にも対応しており、手作り RF スイッチをアンテナ端子に接続してファミコンの背面にあるチャンネルスイッチを 1CH に合わせ、テレビ側で 1 チャンネルを表示させれば普通に画面が表示されました。

RF スイッチは手作りにもかかわらず画面は驚くほどに綺麗でノイズもほとんどなく、本当に素晴らしいものでした。

…が、実はこれはレグザの補正機能の恩恵ということで、実際のファミコンの画面が綺麗なわけではありませんでした。

というのも、ファミコンの画面をブログ記事に掲載しようと考えたのですが、レグザの画面をそのままパソコンでキャプチャすることができなかったので、色々と方法を試してみて、結果的に 手作り RF スイッチとレグザの補正機能の組み合わせが一番綺麗という結論に至った次第です。

ここから先はそんな実験のお話です。

ファミコンの画面を録画する

何らかの方法で RF スイッチからの信号をコンポジット信号に変換することができれば、アナログ放送に対応していないテレビや、パソコンのキャプチャボードなどでファミコンの画面を表示させることができるはずです。

調べてみたところ、よく使われている方法としてビデオデッキを経由するというものがありましたがビデオデッキなんてもう持っていません。

次に思いついたのが、ずいぶん昔に購入した「MTVX2004USB」(ハードウェア MPEG2 エンコーダ機能搭載 TV チューナーユニット) を使うという案ですが、これは実際に試してみてファミコンの画面を表示させることができました。

しかし、遅延がひどくてとてもじゃないけどゲームで遊べるレベルではありませんでした。

そこで目に留まったのがこれ。

2005 年頃に SONY が販売していた、PlayStation 2 が遊べるというハードディスク搭載 DVD レコーダー PSX (DESR-7100) です。

この PSX という機器は使い方によってはかなり興味深い物体なのですが、それはまた別のお話…。

アナログチューナーが内蔵されているので、これを使ってファミコンの画面をコンポジット信号で出力してパソコンでキャプチャしてみます。

レグザに接続したときとは大違いでノイズがひどく、画面の左端のほうは波打っていますが、PSX ではチャンネル設定を微調整してもこの画質が限界でした。

久しぶりにプレイするスーパーマリオブラザーズは思いのほか楽しくて、つい 1 機死ぬまで遊んでしまいました。キン〇マリオと、めり込みマリオからのドカンで豆の木の上に出るテクニックも盛り込んでいますので、懐かしいアナログ画質をお楽しみいただければ幸いです。

試してみる

ともあれ、このような画質では目が疲れてしまいます。そこで、RF スイッチを使用せずファミコンの内部から直接コンポジット信号を取り出して出力することが可能ということなので実際に試してみました。

ネットで調べた回路で AV 化

ファミコンの AV 化 (コンポジット出力) については検索するとたくさん出てくるのですが、ファミコンには前期型と後期型という種類があってそれぞれに AV 化の方法が異なるようです。

今回、購入したファミコンは前期型 (FF マークがついていないもの) なので、それに適した AV 化を施す必要があります。

回路はいろいろな種類のものが出回っているようで、どれが良いのか分からなかったのですが、はっきりと前期型・後期型が記載されているサイトがありましたので参考にさせていただきました。

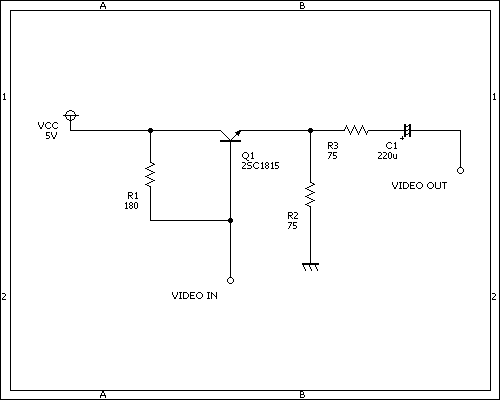

サイトには分かりやすい回路図が記載されていますが、同じ型のトランジスタが手元になかったので違うものを使用しました。

こんな感じの回路図になります。

ファミコンの内部に直接部品を取り付けることもできるようですが、本体を改造するのはなるべく避けたいので、別途ユニバーサル基板で組んだものを外付けするようにしました。

抵抗は近い値のものなら何でも良いとは思いますが、実験のため手持ちのものからきちんと足し算して数値を合わせておきました。

トランジスタは 2SC1815 で代用できるはずですが、品質としてはどうなのでしょう。これのせいで画質が悪くなるという可能性もありますね。

この回路をファミコンに接続してみます。ここからファミコンを分解していきますが、ファミコンを分解するときは必ず AC アダプターを抜いておきましょう。

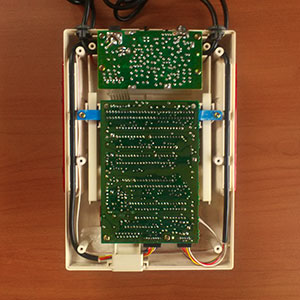

ファミコンを裏面にすると、6 つのネジが見えますのでこれらを外します。

ネジの長さは全部同じなので位置を覚えておく必要はありませんが、数十年前の機器ですからなるべく元通りの位置にネジを戻したほうがうまく刺さります。

裏蓋はネジを外すと簡単に取り外せます。

このジャンク品、見た目は綺麗でしたが内部もホコリひとつありません。

前の持ち主が掃除したのかもしれませんが、いずれにせよこんな状態の良いファミコンを壊してしまうのはもったいないので慎重に作業を行いましょう。

裏蓋を開けると基板が見えますが、懇切丁寧に [GND] [VCC] [VIDEO] の文字がプリントされていますので、ここに先ほど作成した回路を接続します。

作成した回路の [VIDEO IN] にファミコン側の [VIDEO] を接続し、[VIDEO OUT] を RCA ジャックの中心の軸 (プラス) に接続します。

RCA ジャックの外側 (マイナス) は回路の [GND] に接続します。さらに、ファミコン側の [GND] を作成した回路の [GND] に、[VCC] を作成した回路の [VCC] に接続します。

これで電源を入れるとコンポジット出力されるはずです。

無事、コンポジット出力されましたが、この画質…。RF スイッチのときに発生していたチラつきのようなノイズは軽減されましたが、今度は縦の縞模様が目立つようになってしまいました。

これはファミコンの AV 化では割と有名な症状で「縦縞」と呼ばれ、多くのかたが色々な対策を施されているようですが、ある程度軽減させることはできても完全に消すのは難しそうです。

それに縦縞対策は基板のピンを切断したりなどの作業が必要となるため、今回の綺麗なファミコンで実施するのはやめておきました。

バックアップ活用テクニックの回路で AV 化

今回、ネットの情報をもとに試した AV 化は思ったよりも残念な画質で、これなら RF スイッチでレグザに接続したほうが綺麗だと言えるぐらいでした。

そんなとき、以前にバックアップ活用テクニック (以下、バッ活) という雑誌にファミコンを AV 化する記事があったのを思い出しました。

バッ活 PART 29 (1992年12月1日) 「ゲームマシンバリバリ改造法」特集の「ファミコン新 AV 化」という記事で、カラーページは p.30、詳細が p.63 に掲載されています。

誌面を掲載することはできませんので、その記事のコンセプトをご紹介します。

「ファミコン AV センターの製作」という内容で、本体に穴を開けず、裏蓋の排気口から配線を引いてファミコンの下に設置したタカチの YM-200 ケースの中に AV 化の基板を搭載するというアイデアです。

YM-200 は手元になかったのですが、一応、近い大きさのタカチのケースがありましたので雰囲気だけということでイメージ写真を撮影してみました。

本体の外部で AV 化回路を実装するわけですから、スペース的にかなりゆとりがあります。

実際、バッ活の記事では「ゲーム基板対応 "強力" 連射回路の組立と接続」というセクションでケースの中に連射回路を組み込む方法も紹介されています。

私はプアオーディオも好きなので、簡単なプリアンプ回路を組んで AV センターに搭載するのも面白そうだなーなんて思ったりしました。

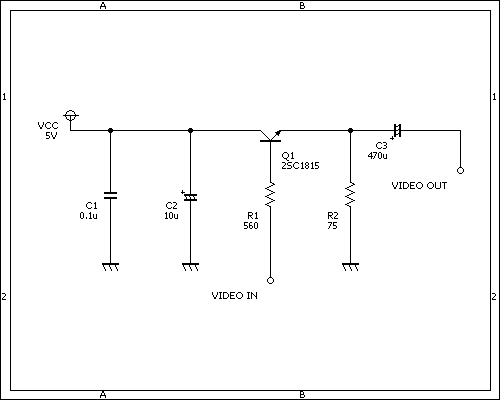

さて、肝心のファミコン AV 化の回路ですが、バッ活の記事で使用されているトランジスタが手元になかったので汎用品 (2SC1815) で代用しました。

こんな回路で実験してみましたが、バッ活に掲載されていた本来の回路図が気になるかたは現在でも電子書籍で購入できますので、ぜひ読んでみてください。ゲームや改造が好きならきっと楽しめる雑誌だと思います。

ネットで調べた情報と比べると回路もコンデンサの数も容量も異なりますが、トランジスタでビデオ信号を増幅する点は同じです。

この増幅回路ですが、ネットで調べた情報によると前期型の基板では必要ですが、後期型の基板だと必要ないということです。

しかしながら、バッ活によるとこの回路は前期型でも後期型でも使えると誌面に書かれていました。

AV 化回路を接続する位置についてもバッ活の記事では、前期型と後期型でそれぞれの図面が記載されています。

さて、完成した回路をファミコン側に接続する位置ですが、前期型の場合は「ネットで調べた回路で AV 化」のセクションで掲載した写真の通り [GND] [VCC] [VIDEO] ですから、同様の手順で接続します。

おぉ!なんかすごい綺麗。

若干、色あせた気もしますが RF スイッチやネットで調べた回路と比べるとノイズが少なく鮮明に見えますし、問題とされていた縦縞も気にならない程度に抑えられています。

このクオリティならあとは動画編集ソフトで色調補正やノイズ除去を行えば録画としても実用に耐えるレベルになりそうですね。

- 普通に遊びたいだけならレグザで十分

- パソコンでキャプチャしたいなら AV 化が必要

- AV 化の回路は色々とあるけど縦縞対策が結構大変そう

結論

スーパーマリオブラザーズは何年経っても面白い。